|

Durchs Ellertal zur Wallfahrtskirche Gügel und zur Giechburg. Datum:

04. April 2007 Wir

erwarteten eigentlich eine sonnige und wärmende Wanderung, doch wir wurden von

einem eisigen Ostwind durchgeblasen und auf Trab gehalten.

Der erste Teil unseres Weges führte uns auf den Skulpturenweg, der dann teilweise in die Straße der Besinnung übergeht, die von dem Litzendorfer Künstler Hofmann mit Denkmälern versehen ist, um die Menschen zur Besinnung oder zumindest mal zum Nachdenken zu führen. Höhepunkte waren für uns die kleine Kapelle mit einer anmutig schönen Marienfigur. Achim hielt das Gebäude von außen für eine Trafostation, aber innen wurden seine Sinne doch gleich in die richtige Richtung transformiert. Also doch nicht ganz so falsch. Ein weiterer Höhepunkt war der Platz mit den 6 Weltreligionen (Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Taoismus). Schon aufregend, was man alles dazulernen muß. Aber ein lohnender Weg. Wir

liefen dann bis nach Lohndorf. Die landschaftlich reizvolle Umgebung des

Ortes wird von den Ausläufern der Fränkischen Schweiz, den fast bis 600 Meter

aufsteigenden Stammberg und Geisberg bestimmt. Mit seinem schlanken Helm grüßt

der hohe Turm der Pfarrkirche Maria Geburt weit in das Tal. Obwohl wir wußten,

welch gutes Bier und saftige Schnitzel in der kleinen Brauereigaststätte

dargereicht werden, schritten wir wegen der frühen Zeit stolz daran vorbei und

stiegen bergan. Schwitzend und stöhnend erreichten wir dann den Hauptkamm. Von

hier führte uns der Weg nördlich auf der Markierung roter Ring bis wir auf einen

Weg mit der Markierung rotes Kreuz stießen. Wir wählten dann für den Hinweg

einen Feldweg der uns zunächst wieder talwärts führte, aber dann stetig bergan

bis zur Wallfahrtskirche Gügel reichte. Diese Kirche ragt wie ein Schiff auf Fels gebaut auf dem Gügel empor. Sie ist mit der Giechburg ein Wahrzeichen des Bamberger Umlandes. An malerischer Lage kommt kein Bauwerk des Gebietes dem Gügel gleich.. Erstmals wird der Gügel urkundlich 1274 als Burg mit einer Kapelle zu Ehren des hl. Pankratius erwähnt. 1430 wurde die Kapelle durch die Hussiten zerstört. Fürstbischof Anton von Rotenhan (1431-59) baute eine größere Kapelle weiter nördlich wieder auf. Ein zweites Mal wurde der Gügel im Bauernkrieg 1525 zerstört. Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen gab ihm seine heutige nachgotische Gestalt durch Baumeister Lazaro Agostino (l610-l8). Obwohl dem hl. Pankratius geweiht, ist die Kapelle ein Muttergottesheiligtum. Das Hochaltarbild zeigt die Himmelfahrt Mariens in Anlehnung an Tizians Assunta. Es wurde in den Jahren 1617-1620 vom Bamberger Hofmaler Wolf Fukher gemalt. Am Fuße des Felsens, auf dem die Kapelle erbaut ist, befindet sich eine Lourdesgrotte, die 1891 errichtet wurde. Von der Grotte führen, in den Felsen gehauen, steinerne Treppen zur halben Höhe des Choranbaues, wo sich das Hl. Grab befindet; dann führen die Stufen im Halbdunkel des Innern weiter hinauf durch die Sakristei in die Kirche selbst. Leider blieb uns die Besichtigung verwehrt, weil die Kirche heute geschlossen war. Sehr schade, aber Grund genug, wieder hierherzukommen.

Nachdem auch noch die kleine Gastwirtschaft wieder mal ausgerechnet am Mittwoch

Ruhetag hatte und wir ja dringend wieder auf Energiezufuhr angewiesen waren,

liefen wir dem Kreuzweg entlang und dann auf schmalem Steig mit wunderschönen

Frühlingsblumen zur Giechburg.

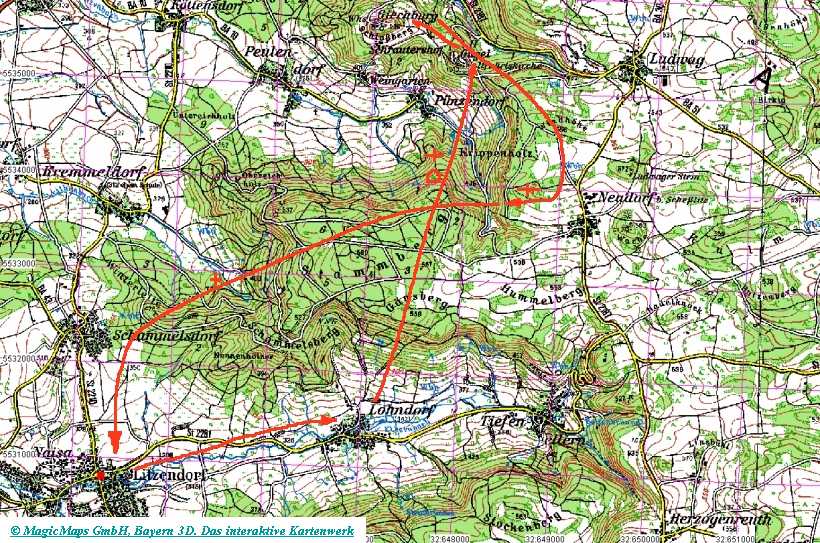

Der Giechburg war schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt und befestigt, sie erscheint erstmals 1125 im Licht der Geschichte (850-Jahr-Feier), hatte aber zu diesem Zeitpunkt offensichtlich längst bestanden. In den folgenden Jahrhunderten war sie Zankapfel der Territorialpolitik der Bischöfe von Bamberg und ihrer großen Gegenspieler in Ostfranken, der Andechs-Meranier. Die Auseinandersetzungen wurden erst 1390 beendet, als es Bischof Lambert von Brunn gelang, die Giechburg in den Besitz des Hochstifts Bamberg zu bringen, zu dem sie bis zur Säkularisation ununterbrochen gehörte. 1430 von den Hussiten zerstört, von Fürstbischof Anton von Rotenhan bald darauf wieder aufgebaut, 1525 von den aufständischen Bauern in Brand gesteckt und 1553 im sogenannten Markgrafenkrieg von Markgraf Alcibiades stärkstens in Mitleidenschaft gezogen, wurde die Giechburg um 1600 von Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel umfassend zu einer großen Bergfestung neu gestaltet. Sie erlebte damit ihre eigentliche Glanzzeit und bildet heute ein Beispiel für das Aussehen einer späten Höhenburg, bevor diese endgültig ihre Bedeutung verloren. Immerhin hatte dieser Ausbau zur Folge, daß die wehrhafte Burg im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden nicht eingenommen werden konnte. Nach der Säkularisation 1802 begann ein steiler Abstieg. Dem bayerischen Bauinspektor von Hohenhausen fiel die aus heutiger Sicht ungeheuerliche Idee ein, aus der Burg durch Abdecken der Dächer eine "malerische Ruine" zu machen, was ihm beinahe völlig gelungen wäre. Für uns war erstmal wichtig, ob die Gaststätte offen war und als wir das feststellten, war unser Glück nahezu perfekt. Es wurde aber noch durch die gereichten Schnitzel und das Buttenheimer Kellerbier nahezu auf einen Höhepunkt und die Ausschüttung von Unmengen an Glückshormonen getrieben. Frisch gestärkt machten wir uns nun auf zu einem kleinen Burgrundgang. Im Internet wird zwar ein virtueller Rundumblick angeboten, aber der kann uns nicht für den tatsächlichen Anblick entschädigen. Man sieht – ähnlich wie vom Staffelberg – große Teile der oberfränkischen Landschaft um sich herum. Und wir konnten uns auch noch an den vielen Rabenvögeln – später von Bruno als Dohlen enttarnt – erfreuen. Nun wurde es langsam wieder Zeit für den Rückweg. Anders als vorgesehen entschieden wir uns für den Gratweg in Richtung Neudorf. Dies ist ein wildromantischer – ja fast Steig – auf einem Juragipfel. Kurz vor Neudorf bogen wir dann rechts auf den Feldweg ab und folgten nun ca. 500 m dem Rotkreuzweg, vorbei an unserem Einstieg auf dem Hinweg und kurz dahinter auch links und dann aber sofort rechtwinklig der Höhe folgend . Nach ca. 1 km trafen wir wieder unsern Rotkreuzweg und blieben dort in Richtung Schammelsdorf bis nordöstlich von Litzendorf. Dort bogen wir steilabwärts wieder auf einen Steig ab und schritten bis ins Tal auf einen befestigten Weg. Dieser führte dann direkt zurück nach Litzendorf. Natürlich führte uns der Weg nochmal zu der schönen Kirche, die wir von der Ostseite als gotische Kirche zu erkennen glaubten. Aber nach unserem Eintritt stellten wir fest, daß es sich um ein barockes Kleinod handelt. Der Pfarrer des Ortes „der rote Schorsch“ begrüßte uns herzlich und erklärte uns auch die Kirche. Sie ist dem heiligen Wenzeslaf geweiht und wurde von keinem Geringeren als Dientzenhofer erbaut. Wir führten mit dem volksnahen Geistlichen noch ein sehr schönes Gespräch und waren eigentlich alle beeindruckt von dem markanten Schlußpunkt unserer Wanderung. Vor dem Kirchenportal trafen wir wieder unseren „Heiden“ Conni, der seinen Prinzipien mal wieder übertreu war und keinen Sakralbau besichtigt. Aber so wie wir ihn kennen, wird er sich demnächst wohl auf sein Stahlross schwingen und hier mal alleine die Kirche besuchen und die heute entgangenen Schönheiten und die Stille genußvoll in sich aufnehmen. Dann waren wir auch schon wieder an unserem Parkplatz und fuhren zurück.

Das was wir von den Weltreligionen bisher nicht wußten, was uns jetzt aber dank Pit geläufig ist: Pali Kanon: Der Pali-Kanon ist die älteste und wichtigste Sammlung von Dialogen und Lehrvorträgen des Buddha in der Sprache Pali Der Kanon wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. (etwa 80 v. Chr. Bei Matale, Sri Lanka) schriftlich niedergelegt und bildet die Grundlage des Theravada, der ältesten und heute zugleich einzig überlebenden Schule des alten Buddhismus. Bis in die Gegenwart gilt die Pali-Überlieferung als das älteste Schriftgut des Buddhismus. Selbst der älteste Fund buddhistischer Sanskrit- und Prakrit-Texte in Zentralasien und Nordwestindien (Gandhara) stammt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Veda (Weitergeleitet von Veden) Mit Veda (Sanskrit, m., वेद, veda, wörtl.: "Wissen") werden im Hinduismus die heiligen Schriften bezeichnet. Den Kern des Veda bilden die Texte der Shruti, das sind von Rishis (Weisen) "gehörte" Texte, also Offenbarungen. Sie wurden lange Zeit mit erstaunlicher Präzision mündlich überliefert, da es sich um heilige Texte handelt. Das Wissen durfte nur an auserwählte Schüler weitergegeben werden. Erst um das 5. Nachchristliche Jahrhundert wurden sie niedergeschrieben. Noch heute gibt es Brahmanen, die die Veden auswendig können. Die Bedeutung des Veda ist auch heute noch sehr groß. |

Ab und zu Steigungen, ca. 18 km